12月1日發(fā)布的《天津市社會信用條例》對人臉識別技術(shù)及其應(yīng)用作出規(guī)定:將禁止企事業(yè)單位、行業(yè)協(xié)會、商會等采集人臉、指紋、聲音等生物識別信息。

無獨有偶,10月26日發(fā)布的《杭州市物業(yè)管理條例(修訂草案)》規(guī)定,禁止強制業(yè)主通過指紋、人臉識別等生物信息方式進入小區(qū)。

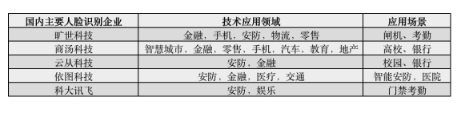

人臉識別是利用軟件來映射人的面部特征,然后將數(shù)據(jù)存儲為面部模板。通過算法或機器學(xué)習技術(shù)比較面部圖像或查找面部特征中的圖案以進行驗證或認證的技術(shù)。現(xiàn)今主要應(yīng)用于身份識別,適用于遠距離、用戶非配合狀態(tài)下的快速身份識別。

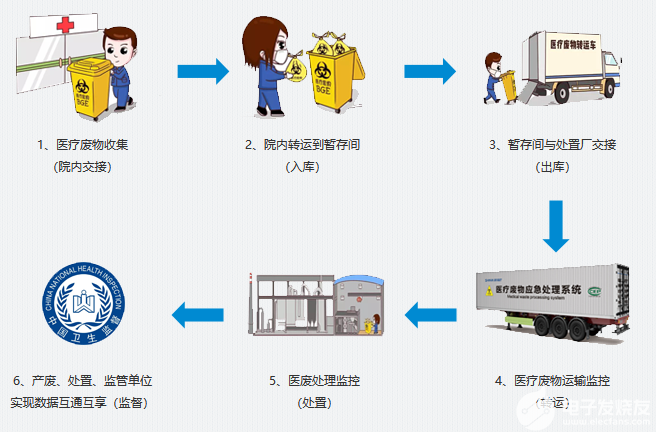

在疫情期間,人臉識別技術(shù)應(yīng)用于許多醫(yī)療場景中。包括醫(yī)院后勤管理、無接觸測溫、刷臉支付、門診全流程等。特別是人臉識別測溫,具有自動化、低成本、效率高的特點,在政府機關(guān)、學(xué)校、企業(yè)也都陸續(xù)開始啟用。但后疫情時代下,人臉識別技術(shù)在個人信息保護等方面的風險隱患令人擔憂。

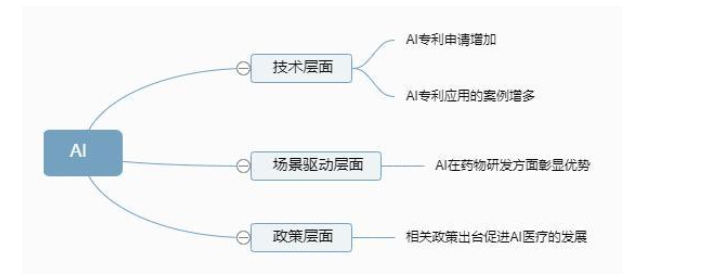

一方面,鑒于人臉生物信息的敏感性,以及近期發(fā)生的盜用事件,政府將人臉識別技術(shù)列入管控。另一方面,在實際應(yīng)用層面,人臉識別技術(shù)門檻降低,適用范圍擴大,具有很好的應(yīng)用前景。看似矛盾背后,人臉識別技術(shù)究竟有怎樣的優(yōu)勢與應(yīng)用特點?對于醫(yī)療機構(gòu),應(yīng)用人臉識別技術(shù)又需要防范那些風險?

“刷臉”正成為趨勢

云計算、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)在醫(yī)院的綜合應(yīng)用,醫(yī)院逐漸步入“數(shù)字化”時代。以技術(shù)來驅(qū)動醫(yī)療流程改革與創(chuàng)新成為共識。

人臉識別技術(shù)及其應(yīng)用,已成為改善醫(yī)療流程的利器之一,并在患者服務(wù)、醫(yī)院管理、智慧醫(yī)保等多方面發(fā)揮作用。

1.患者服務(wù):門診全流程服務(wù)

此前,國家衛(wèi)健委曾發(fā)布《關(guān)于通報表揚的“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”服務(wù)典型案例》,健康界對其中復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院的智慧e療服務(wù)進行過報道。智慧e療的核心是以“刷臉”實現(xiàn)全流程就診。患者只需“刷臉”即可完成實名認證、自助建檔、掛號、繳費等看病相關(guān)的全流程。“刷臉”服務(wù)應(yīng)用于線下自助機與微信公眾號。

華山醫(yī)院是基于身份信息服務(wù)于患者門診醫(yī)療全流程。而廈門大學(xué)附屬心血管醫(yī)院在今年4月,開通了以醫(yī)保電子憑證的刷臉服務(wù),主要應(yīng)用于診間結(jié)算。通過“刷臉”,患者直接通過電子醫(yī)保憑證完成費用結(jié)算。廈門大學(xué)附屬心血管醫(yī)院“刷臉”服務(wù)主要應(yīng)用于全廈門市的醫(yī)保患者以及所有地區(qū)自費患者。

無論是門診流程還是診間,通過“刷臉”,能夠為患者省去前往繳費窗口或者自助機環(huán)節(jié),有效簡化了院內(nèi)就診流程,縮短了患者就醫(yī)時間。

2.醫(yī)院管理:阻擋“技術(shù)黃牛”

“黃牛號”,一直是大醫(yī)院的管理難題。“號販子”通過技術(shù)手段,搶占醫(yī)院的熱門號源,導(dǎo)致有看病需求的患者只得高價購買號源。

中山大學(xué)孫逸仙紀念醫(yī)院就通過對人臉識別技術(shù)的應(yīng)用,來阻隔“技術(shù)黃牛”拿號,保證患者的就醫(yī)可及性。

中山大學(xué)引入微信人臉識別功能,與公安系統(tǒng)對接,實時校驗患者的活體人臉與系統(tǒng)內(nèi)預(yù)留的身份信息的匹配度。確保操作者身份,解決“技術(shù)黃牛”利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù),壟斷優(yōu)質(zhì)號源的問題。人臉識別前,一分鐘被搶空的號源,延長至420分鐘。預(yù)約診療真實為患者提供便利。

除了醫(yī)院個別應(yīng)用外,人臉識別應(yīng)用于“號販子”識別還具有集體屬性。2019年,北京市衛(wèi)健委將人臉識別技術(shù)推廣應(yīng)用于24家醫(yī)院,重點醫(yī)院可以共享2017年以來,被公安機關(guān)處罰的2100余名號販子的信息。共同開展整治和打擊號販子行動。

3.醫(yī)院管理:智慧門禁系統(tǒng)

除了應(yīng)用于前端患者服務(wù),在醫(yī)院管理后端,人臉識別技術(shù)也可以應(yīng)用于醫(yī)院后勤管理,維護醫(yī)院秩序。

江蘇省腫瘤醫(yī)院以醫(yī)院信息化建設(shè)為基礎(chǔ),借助新技術(shù)建立“三個平臺一個中心”以人臉識別門禁一體機,傳感器的醫(yī)院物聯(lián)網(wǎng)平臺,為醫(yī)院管理提供決策支持的智慧信息平臺。

為了加強住院管理,對于除了病人之外的所有入院區(qū)人員,都需要通過人臉識別進入園區(qū)。以陪護人員為例,陪護人員可以通過App輸入病案號,提取醫(yī)囑陪護信息,識別陪護身份證后,就可以通過人臉識別進行院區(qū)。在簡化流程的同時,做到精準防控。

此外,除了在患者服務(wù)、醫(yī)院管理中的應(yīng)用,人臉識別還可以用于管理醫(yī)藥代表、測溫一體機、智能機器人等。在新冠疫情防控常態(tài)化期間,人臉識別作為非接觸式技術(shù),具有更加可觀的應(yīng)用前景。

人臉識別仍存在風險

新技術(shù)的應(yīng)用,不止需要考慮可行性和穩(wěn)定性,還需要考慮潛在的風險。人臉識別主要應(yīng)用風險有三大類:一是過度采集與濫用風險;二是法律與倫理風險;三是網(wǎng)絡(luò)安全風險。

1.過度采集與濫用風險

根據(jù)南方都市報發(fā)布的《人臉識別應(yīng)用公眾調(diào)研報告(2020)》,六成受訪者認為人臉識別技術(shù)有濫用趨勢,三成受訪者表示已因人臉信息泄露、濫用而遭受隱私或財產(chǎn)損失。

在現(xiàn)在的醫(yī)療行業(yè),人臉識別技術(shù)主要集中于醫(yī)院院區(qū)管理和患者服務(wù),不涉及商業(yè)變現(xiàn)。就后者而言,華山醫(yī)院告訴健康界,盡管人臉信息有很高的應(yīng)用與研究價值,但為了確保患者隱私權(quán),他們對患者的信息并沒有收集與應(yīng)用。他們選擇跟公安部門以及銀行合作,人臉識別的信息不在醫(yī)院存儲,僅用來做身份識別。

2.網(wǎng)絡(luò)安全風險

人臉識別作為生物識別技術(shù)的一種,即利用人體的生理特征,通過計算機進行個人身份鑒定。一旦身份信息遭到泄漏,很難恢復(fù)。人臉信息泄漏的隱患主要在存儲環(huán)節(jié)。根據(jù)《人民日報》此前文章,目前人臉數(shù)據(jù)一般存儲于人臉識別應(yīng)用的運營方或技術(shù)提供方的數(shù)據(jù)庫中。無論是在本地服務(wù)器還是在云端,一些企業(yè)缺乏有效的安防措施。一旦服務(wù)器遭到入侵,人臉數(shù)據(jù)就面臨著泄露風險。

在這其中,醫(yī)療行業(yè)一直是數(shù)據(jù)泄漏重災(zāi)區(qū)。據(jù)報道,2017年全球15%的數(shù)據(jù)泄露事件來自醫(yī)療保健行業(yè),僅次于金融業(yè)。我國醫(yī)療數(shù)據(jù)泄露事件也不鮮見。據(jù)《法制日報》2017年9月報道,某部委醫(yī)療信息系統(tǒng)遭到黑客入侵,被泄露的公民信息多達7億多條,8000多萬條公民信息被販賣。

因此,醫(yī)院需要對采集的生物信息進行合理的儲存與加密,防止數(shù)據(jù)信息被盜用。

3.法律風險

除了在技術(shù)層面的風險外,人臉識別還需特別考慮被識別者個人信息保護問題。成都市律師協(xié)會醫(yī)事法律專業(yè)委員會主任鄧明攀律師告訴健康界,人臉識別屬于個人生物識別信息,對于醫(yī)療機構(gòu)而言,未經(jīng)被識別者同意,獲取其個人信息,如不當使用或泄露,可能構(gòu)成侵權(quán),將承擔相應(yīng)的法律責任。

在我國法律中,也對公民個人信息保護作出相關(guān)規(guī)定:

《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》第四十一條: 網(wǎng)絡(luò)運營者收集、使用個人信息,應(yīng)當遵循合法、正當、必要的原則,公開收集、使用規(guī)則,明示收集、使用信息的目的、方式和范圍,并經(jīng)被收集者同意。 網(wǎng)絡(luò)運營者不得收集與其提供的服務(wù)無關(guān)的個人信息,不得違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定和雙方的約定收集、使用個人信息,并應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定和與用戶的約定,處理其保存的個人信息。

第四十二條:網(wǎng)絡(luò)運營者不得泄露、篡改、毀損其收集的個人信息;未經(jīng)被收集者同意,不得向他人提供個人信息。但是,經(jīng)過處理無法識別特定個人且不能復(fù)原的除外。 網(wǎng)絡(luò)運營者應(yīng)當采取技術(shù)措施和其他必要措施,確保其收集的個人信息安全,防止信息泄露、毀損、丟失。在發(fā)生或者可能發(fā)生個人信息泄露、毀損、丟失的情況時,應(yīng)當立即采取補救措施,按照規(guī)定及時告知用戶并向有關(guān)主管部門報告。

《中華人民共和國民法典》第一百一十一條:自然人的個人信息受法律保護。任何組織或者個人需要獲取他人個人信息的,應(yīng)當依法取得并確保信息安全,不得非法收集、使用、加工、傳輸他人個人信息,不得非法買賣、提供或者公開他人個人信息。

《個人信息保護法(草案)》第二十七條:在公共場所安裝圖像采集、個人身份識別設(shè)備,應(yīng)當為維護公共安全所必需,遵守國家有關(guān)規(guī)定,并設(shè)置顯著的提示標識。所收集的個人圖像、個人身份特征信息只能用于維護公共安全的目的,不得公開或者向他人提供;取得個人單獨同意或者法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外。

綜上,為有效保護公民個人信息,針對醫(yī)療機構(gòu)采用人臉識別技術(shù)的情況,鄧明攀律師提出如下建議:(1)被識別者知情權(quán)應(yīng)受到保護,醫(yī)院應(yīng)提供被識別者拒絕刷臉的替代性選擇或方式。被識別者有權(quán)對醫(yī)療機構(gòu)采集其面部信息的目的、使用范圍、保存方式、存儲時間等事項進行了解,同時,也可拒絕“刷臉”來實現(xiàn)就診目的。(2)醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)委托第三方獨立機構(gòu)對人臉識別系統(tǒng)進行定期檢測,并將檢測情況和應(yīng)用情況定期向主管部門備案,納入醫(yī)院安全日常管理范疇。(3)采取安全技術(shù)措施,妥善保管和處理患者個人信息。

責任編輯:YYX

電子發(fā)燒友App

電子發(fā)燒友App

評論